خلصت دراسة وطنية حديثة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تزويج القاصرات تحول من استثناء إلى قاعدة بسبب ارتفاع نسب الاستجابة إلى الطلبات المقدمة إلى المحاكم، وضعف الضمانات القانونية المضمنة في مدونة الأسرة لتزويج الأطفال أو القاصرين.

وأضافت الدراسة حول “الأحكام القضائية المعتمدة في تزويج الطفلات”، التي قدمت خلاصاتها بالرباط أمس الاثنين، أن هناك عدة ثغرات تشوب مدونة الأسرة لإصدار هذه الأحكام من قبيل “عدم التنصيص على سن أدنى للزواج، وعدم الزامية الجمع بين البحت الاجتماعي والخبرة الطبية، واغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر حيث يبدو أجنبيا على مسطرة الاذن بزواج قاصر، وعدم التنصيص على الاستماع للطفل (ة)، وعدم تحديد مفهوم المصلحة، وعدم الزامية احترام مقتضيات المواد 20 و21 من مدونة الأسرة، وهو ما يتيح إمكانيـة الالتفـاف عليهـا مـن خلال مسطرة ثبوت الزوجية “المادة 16 التي تم تمديد نطاقها رغم انتهاء الأجل القانوني من خلال قرار محكمة النقض اعتمادا على الفقه المالكي”.

أغلب القضاة المكلفين بالبت في طلبات تزويج القاصرات ذكور

رصدت هذه الدراسة التي أعدت بمناسبة حملة 16 يوما من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ضعف إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في أقسام قضاء الأسرة، فغالبية القضاة المكلفين بالبت في طلبات تزويج القاصرات هم ذكور حيث تبلغ نسبتهم 88.24 في المائة مقابل نسبة ضئيلة للقاضيات لا تتجاوز 11.76 في المائة، إذ مازال حضورهن على مستوى أقسام قضاء الأسرة، لا ينعكس على مستوى غرفة الأحوال الشخصية والميراث في محكمة النقض.

كما لوحظ أن غالبية القضاة المكلفين بالبت في طلبات تزويج الأطفال هم شباب بحيث تبلغ نسبة من لا يتجاوزون 45 سنة، أزيد من 46 بالمائة.

وأكدت الدراسة أن غالبية قضاة النيابة العامة غيـر متفرغين للقيام بمهام أقسام قضاء الأسـرة، حيث يزاول 76 بالمائة منهم مهاما أخرى، إلى جانب القضايا المتعلقة بقسم قضاء الأسرة داخل المحاكم العادية، بينما لا تتجاوز نسبة القضاة المتفرغين لمهام الأسـرة 23 بالمائة.

وبخصوص البحث الاجتماعي، أكدت الدراسة أن حوالـي 30 بالمائة مـن أفراد العينة من المساعدين الاجتماعيين يحضرون لجلسـة الاسـتماع إلى الطفل بصفتهم مسـاعدين للقضاء، بينما أكد 70 بالمائة منهم أنهم لا يحضرون هذه الجلسات لانعدام الأساس القانوني لحضورهم، ولعدم التفرغ، ولكون دورهـم يبـدأ عنـد تكليفهـم مـن طرف قضاة الأسرة بإنجـاز بحث اجتماعي، وغالبا ما يتم ذلك باستماعهم مـن جديد للطفلة للوقـوف على ظروفها الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالخبرة الطبية، أكد 76 بالمائة مـن أفراد العينة أنه يتم الاكتفاء بالإدلاء بشهادة طبية تفيد بأن الطفلة قادرة على الزواج، بينما أفاد 24 بالمائة من أفراد العينة باشتراطهم الحصول على تقرير مفصل.

تفاوت إعمال السـلطة التقديرية للقضاة لتبرير طلبات تزويج الأطفال

كما سجلت الدراسة الواقعة في جزأين، جزء أول يتعلق بالمعطيات الخاصة بالدراسة الميدانية وجزء ثان مرتبط بالمعطيات المتعلقة بالأحكام القضائية، تفاوتا فـي إعمال السلطة التقديرية للقضاة بخصوص المبـررات المعتمـدة في تعليل طلبات تزويج الأطفال، والمتمثلة إما في تزويج الطفلة مراعاة للتقاليد والأعراف أو في حالة اليتم وغياب الأب أو القرابة، وإما لأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش جيد أو لبلوغها “سن الزواج” الواقعي وليس القانوني أو تزويجها من مغتصبها في حالة الاغتصاب.

وأوضحت الدراسة أنه أمام قصور النص القانوني طورت أقسام قضاء الأسرة ممارسات فضلى في تطبيق مقتضيات المواد 02 وما يليها من مدونة الأسرة من قبيل “الاستماع إلى الطفلة على انفراد للتأكد من عدم تعرضها لأي اكراه أو ضغط، وعدم الإشارة في حالة وجود اكراه في مقرر رفض الاذن إلى هذه العلة، لتجنيب الطفلة أي ضغوط من طرف أسرتها، والاكتفاء بتعليل رفض الطلب لكون مصلحة الطفلة لا تكمن في تزويجها في سن مبكر”، بالإضافة إلى “استدعاء الخطيب للاستماع إليه لتكوين قناعة المحكمة في منح الاذن أو رفضه، وتكليف الخطيب بالإدلاء بوثائق إضافية من قبيل السجل العدلي أو وثيقة تثبت دخله، والتأكد من تقارب السن بين الطرفين، واصدار مقررات اسمية، والجمع بين البحت الاجتماعي والخبرة الطبية..”.

وجاء في خلاصات الدراسة أنه يلاحظ أن المبررات التي تعتمد عليها المحاكم تركز بشكل كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية بحيث يبدو وكأن الهدف من تزويج الطفلة هو إيجاد حل آني لمشاكل الفقر والهشاشة والتسرب المدرسي.

كما لاحظت الدراسة غياب المعطيات المتعلقة بالصحة الإنجابية في معالجة طلبات تزويج الأطفال، وبالمقابل عدم إعطاء أي معلومات للطفلة حول مخاطر الزواج المبكر ومخاطر الحمل المبكر سواء من طرف القضاء أو المساعدين الاجتماعيين.

وأبرزت الدراسة أن بعض الأذون القضائية تركز على معياري السن والمظهر الخارجي للبت في الطلبات المقدمة إلى المحاكم، وفي عدة حالات الاستغناء عن إجراء الخبرة الطبية لتجنيب الأطراف مصاريف إضافية خاصة إذا كانوا ينتمون إلى فئات هشة، وعدم اعمال مسطرة المساعدة القضائية سواء بالنسبة للإعفاء من مصاريف الدعوى أو تعيين محام.

ومن بين الخلاصات، يلاحظ وجود تفاوت كبير بين المحاكم في تقدير المبررات المعتمدة لقبول طلبات تزويج الطفلات خاصة ما يتعلق بحالة الفتيات اللواتي تعرضن إلى حمل خارج إطار مؤسسة الزواج، أو تعرضن للاغتصاب، وما يسهم في طرح هذا الاشكال هو عدم الاعتراف القانوني بالأطفال المزدادين نتيجة اغتصاب أو تغرير بقاصر واستمرار تجريم الإيقاف الارادي للحمل وتضييق إمكانية اللجوء الى الإجهاض الآمن في الحالة التي يشكل فيها خطرا على صحة الفتاة، وتؤدي تعارض المقتضيات القانونية بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي في عدة حالات الى افلات المغتصبين من العقاب.

المقررات القضائية مازالت تعتمد على الأعراف المحلية

ومن بين الخلاصات هناك “ضعف الاستدلال بالاتفاقيات الدولية في صياغة الأذون المتعلقة بتزويج القاصرات..عدم وجود تخصص لتكوين قضاة أقسام قضاء الأسرة.. وجود خصاص بالموارد البشرية بهذه الأقسام”.

ولفتت الدراسة إلى أنه كلما تشددت المحاكم في الاستجابة إلى طلبات تزويج الأطفال بإضافة شروط جديدة أو في تدقيق الإجراءات للتأكد من جدية الطلبات المقدمة إليها، إلا وانعكس ذلك سلبا على وضعية الطفلات حيث يلجأ عدد من أولياء الأمور إلى الاحجام عن تتبع المسطرة القضائية.

وأشارت إلى أن العديد من المقررات القضائية مازالت تعتمد على الأعراف المحلية لتبرير الأذون المتعلقة بتزويج الطفلات، وهو ما يفرض ضرورة استحضار العوامل القانونية والعوامل السوسيوثقافية في مواجهة هذه الظاهرة.

التوصيات:

* تثبيت الفصل 19 الذي يجعل سن الزواج محددا في 18 سنة وإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج الأطفال.

* تجريم تزويج الأطفال بشكل غير قانوني والوساطة في ذلك باعتبارها صورة من صور المشاركة في هذه الجريمة.

* رفع سن الزامية التعليم إلى 18 سنة.

* حفظ حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه.

* تفعيل دور النيابة العامة كطرف رئيسي في تسجيل الأبناء المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج في الحالة المدنية وفي إقامة دعاوى النسب حماية لحقهم في الهوية.

* إعادة النظر في الإطار القانوني الناظم للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بما يكفل تحقيق الملاءمة مع المعايير الدولية وعدم الإفلات من العقاب.

* الارتقاء بتجربة أقسام قضاء الأسرة إلى محاكم أسرة متخصصة واحداث محاكم استئناف للأسرة. ضمان التفرغ والتخصص للعاملين في أقسام قضاء الأسرة.

* مراجعة مناهج تكوين القضاة بالانفتاح بشكل أكبر على الاتفاقيات الدولية وادماج مبادئ الصحة الإنجابية.

* تطوير الجهاز الاحصائي المتتبع لنشاط عمل المحاكم بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي.

* مراجعة الخريطة القضائية بما يكفل تقريب القضاء الى المتقاضين ومراعاة بعد النوع الاجتماعي في تعيين القضاة. * مراجعة القانون المنظم للمساعدة القضائية بما يكفل فعلية الولوج للقضاء للفئات الهشة، وتوسيع نطاقه ليشمل كل مراحل الدعوى وجميع أنواع الطعون وكذا المعونة القضائية.

* المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانوني المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي وباقي القوانين ذات الصلة بما يكفل تحقيق الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

* اخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.

* توفير الرعاية المواكبة للطفلات والأطفال قصد تمكينهم من فعلية الحق في التعليم.

* تطوير منظومة نشر الأحكام القضائية لكافة المحاكم بما يكفل تعميم المعلومة القضائية وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.

* توسيع رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي بما يكفل فعلية الولوج للعدالة وتقريب القضاء من المتقاضين.

أرقام

ارتفاع عدد الطلبات المتعلقة بالزواج من أطفال من 30312 طلبا سنة 2016 إلى 32104 طلبا سنة 2018

ما بين 2011 و2018 استجابت المحاكم إلى 85 بالمائة من هذه الطلبات

خلال الفترة ما بين 2007 و2018 تؤكد الاحصائيات أن الطفلات يشكلن حوالي 99 بالمائة من مجموع المعنيين بهذه الطلبات

المؤشرات العددية تؤكد عدم وجود اختلاف واضح بين الوسطين القروي والحضري بخصوص معدلات الزواج دون سن الأهلية خلال السنوات الأخيرة (للإشارة احصائيات وزارة العدل تقتصر على الزواج القانوني الذي يتم أمام محاكم الأسرة ولا تشمل زواج الفاتحة).

أهداف الدراسة:

مقاربة الإطار القانوني الوطني الناظم لتزويج الأطفال في ضوء المعايير الدولية وفهم المسار القضائي الذي تعرفه طلبات تزويج الطفلات إلى جانب تحليـل المبـررات التـي يعتمدهـا القضـاة في إصـدار الأذون المتعلقـة بتزويـج الطفلات، أو في الرفـض، وكذا معرفـة الوسـائل المتاحـة للقضـاة فـي معالجـة طلبـات تزويـج الطفلات، وخاصـة الخبـرة الطبيـة والاجتماعية.

السياق العام

تندرج الدراسة ضمن برنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامي إلى القضاء على تزويج الطفلات وتحديد الآليات الممكنة للحد من هذه الممارسة التي تمس برفاه الأطفال وحقوقهم

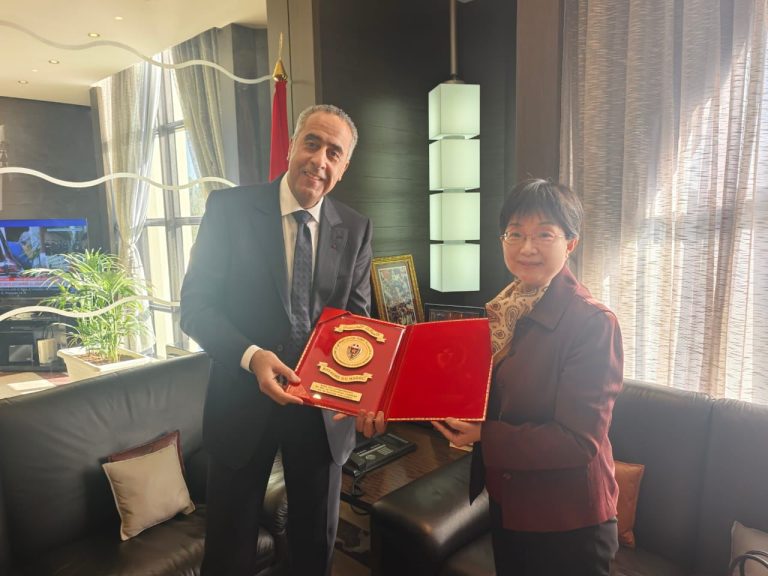

آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

قالت خلال تقديمها للدراسة إنها تأتي في سياق يتسم بدينامية ونقاش وطني حول مدونة الأسرة، وما تتوفر عليه المنظومة الوطنية من آليات وطنية للتظلم خاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، معتبرة أنها تقدم اعتبارات قانونية لظاهرة تزويج الطفلات تفيد مجالات تدخل المجلس عبر 3 مستويات، الأول معياري مفاهيمي سيمكن من فهم المسار القضائي لتزويج الطفلات، والثاني ترافعي، “سيمكن من إعطاء دفعة لعملنا الترافعي كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تصبو لجعل قوانيننا الوطنية تتلاءم مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”، والثالث يتجلى في إذكاء الوعي الحقوقي وإعادة النظر في المعايير الاجتماعية الحمائية للطفولة. مشددة على ضرورة تحيين هذه الدراسة الأولية وجعلها دراسة دينامية، كما هو الشأن مع مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، أي أن تكون موضوع اشتغال وتتبع وتحيين متواصل.