1

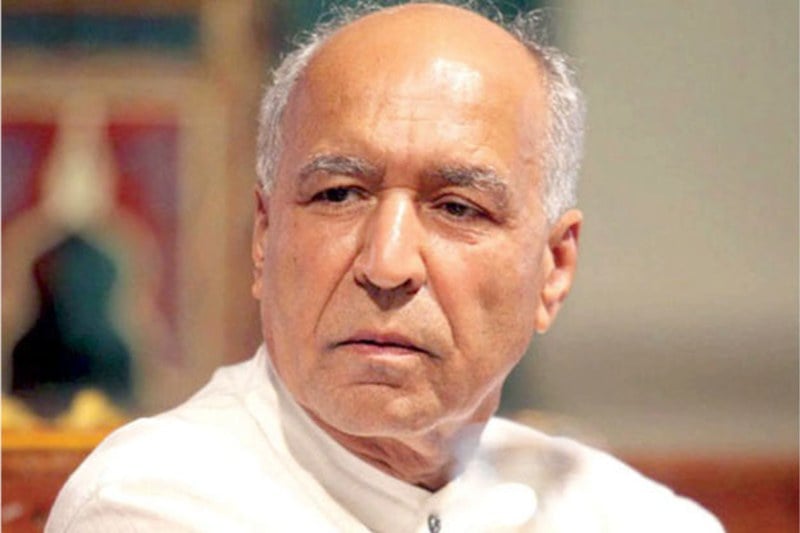

أحمد المديني بقلم أحمد المديني

لعلِّي لن أكون مخالفا للصواب إذا قلت إن أحمد المديني كاتب أديب ذو موهبة خلاقة. نصوصه الإبداعية مفعمة بصفاء ثقافته وأصالة وجدانه. هو القائل: من لم يعرف الشاوية جهل الدنيا؛ فجميع مدن الباء عنده مُغرية: باريس، بيروت، بغداد، البيضاء… وأغراها برشيد، جوهرة الشّاوية.

وجد المديني نفسه في علاقة دهشة وافتتان مع المكان قاصدا استنطاق مناطق صمته وعتماته؛ ثمّ إنه ما حسب قطّ أن المنفى سيصبح ملاذا، والأوطان المبتغاة تنقلب هي المنافي… لكن مكانا واحدا سيظل عنده رحبا وفسيحا: إنه اللغة. ولذلك، فهو يؤمن بأن الكاتب لا يذهب إلى اللغة، لا يتفحّص المعاجم لكي ينتقيَ كلماته، عسيرة أو يسيرة، ولا هو المُنقب في كتب البلاغة وعيون الشعر والنثر؛ الكاتب لغته تجري في دمه، والصور التي يصوغ بها عالمه هي منه في موقع النبض لا تفارقه.

لكن، منْ هو أحمد المديني هذا، ولماذا علينا أن نَشغل البال به وهو طُوفان من اللغة، وطبعا من عُصاة المضمون؟! من هو أحمد المديني، هذا الذي لا يريد أن يكتب مثل الناس جميعا، ويعلن علينا حرب عصابات في “نظام” أدبي هادئ؟

للكاتب حوافزه الذاتية حين يشاء له القدر أن يستمرّ في الكتابة؛ لكن ما الذي ينبغي أن يتوفر عليه الكاتب لكي يتحقق الاستمرار ويتواصل؟ الموهبة الأدبية؟ ناشر متحمّس؟ ترسيخ اسم أدبي مُعتبر؟ القدرة على وصف الجمال بالأداء الحسن؟ التمكّن من قواعد الصنعة؟ كلّ هذه اعتبارات مألوفة ومتداولة بين الناس، تذهب جلّها إلى محاولة فهم حوافز الكتابة ومراميها، بعضها يسعف في ذلك، والبعض الآخر يحتاج إلى أكثر من دليل وحجة لبيان صلته بإبداع الأدب، واختبار انتسابه إلى هذه الحركة الأدبية أو تلك، بقيم وخصائص تعبيرية مميزة.

علينا ونحن نقرأ أدب المديني أن ننتبه إلى أمرين اثنين:

طاقته الهائلة في تحويل الصمت إلى كلام، وتقريب المسافة بين الأدبي والحياتي.

انشغاله الدائم والمتواصل بأسئلة الكتابة وابتكار الشكل الأدبي الأنسب في التعبير عن الحالة.

بهذا المعنى، ارتبط سؤال الكتابة الإبداعية عند المديني بتقديم فهم معيّن لوظيفة الأدب في المجتمع وصلته بالواقع واللحظة التاريخية المواكبة. ولم يكن بحثه عن الاختلاف شعارا في مهبّ الريح، أو إعلانا لشيطنة “عصابة أدبية” متمرّدة. لقد كان الاختلاف فلسفة وجود وسبيلا لفهم تحوّلات واقع، وأفقا لجعل الأدب قادرا على تغيير السائد والمبتذل. كيف ذلك؟

2

عُنفٌ في الدماغ عمرهُ نصفُ قرن ونيّف

من المهمّ أن أذكر بما يلي:

أصدر أحمد المديني نصّه الإبداعي الأول “العنف في الدماغ” سنة 1971، وفي السنة نفسه أصدر عبد الكريم غلاب مجموعته القصصية “الأرض حبيبتي”، ومحمد زنيبر “الهواء الجديد”؛ وقبلها بسنة صدرت ثلاث مجاميع قصصية لكل من محمد زفزاف “حوار في ليل متأخر”، ولمحمد إبراهيم بوعلو “السقف”، ولمحمد الصباغ “نقطة نظام”؛ وبعدها بسنة أخرى ثلاث مجاميع قصصية أخرى لكل من الميلودي شغموم “أشياء تتحرك”، و”عمي بوشناق” لعبد الرحمان الفاسي، و”لولا الإنسان” لعبد المجيد بنجلون. حين أصدر أحمد المديني هذه المجموعة القصصية شهد الفضاء الأدبي المغربي آنئذ – وخلال حقبة زمنية متقاربة – نشر بعض النصوص الروائية: “الغربة” لعبد الله العروي، “المعلم علي” لعبد الكريم غلاب في السنة نفسها تقريبا، و”المرأة والوردة” لمحمد زفزاف، و”الطيبون” لمبارك ربيع بعد ذلك بقليل. وقد تميزت هذه النصوص باعتماد طراز في الحكي يراهن على “تجريب” أساليب جديدة من السرد، و”تحديث” أطر النوع الأدبي بما يناسب تصوّر الأدب والقناعات الفكرية والإيديولوجية للأديب.

تتميز المجموعة القصصية “العنف في الدماغ” من بين ما أبدعه أحمد المديني من أعمال قصصية وروائية، بكتابة “مدخل ” موقّع باسمه، ما عداه لم يكتب أي تقديم أو تمهيد لأي نص من نصوصه الإبداعية. من هنا، قيمة هذا المدخل / البيان لأنه يساعد على فهم بعض معاني النصوص المشكلة لهذه المجموعة القصصية، ويوضح جملة من السمات العامّة التي ستميّز تجربته في الكتابة.

يتركب البيان من قسمين: في الأول حديث عن وضع الكاتب في المجتمع وعن معنى انتسابه إلى فترة تاريخية معلومة، وكذا توضيح قدرة الكتابة في التعبير عن الواقع أو تغييره أو خلقه من جديد. وهناك كذلك حديث عن الموقف من سؤال الالتزام في الكتابة والحياة وتعبيرات الثقافة الوطنية، وأشكال الاستلاب التي يمكن للكاتب والمثقف مواجهتها في فهمه لوظيفة المثقف في العالم الثالث ووصف لمسؤولياته، ليخلص إلى تحديد مفهوم الكتابة الملازم لكلّ فعل إبداعي أصيل وصادق. بينما يتضمّن القسم الثاني “تصوّرات نقدية” حول معنى الجدة والأصالة، وجملة من الصيغ والمصطلحات الفنية التي تدخل في تعريف القصة القصيرة. في هذا القسم لمحة عن وضع القصة القصيرة بالمغرب وتحديد لبعض معالم الكتابة من زاوية: البناء القصصي – حركة الكتابة وتوليد عوالم الحكاية – كتابة اللحظة والظاهر والإحساس برؤية شمولية – الهندسة الممكنة للغة القصصية – عالم الأقاصيص المتراوح بين الرمز والواقع – دور الزمن في القصة – تحطيم الشكل القصصي المألوف والبحث عن وضع تقنية قصصية جديدة – المغامرة في اللغة وفي البناء وفي الرؤية … كل ذلك في حدود التجريب.

3

راهنية العنف في الدماغ

تشتمل هذه المجموعة القصصية على أربع عشرة قصة ملفوفة في مجملها بحكمة الفلسفة لاعتمادها على تأمّلات ذاتية تحكي من خلالها كل شخصية ما حدث لها بنبرة مأساوية أحيانا، وبنبرة ساخرة أحيانا أخرى. قلتُ، حكمة الفلسفة والتأمّل الذاتي ذلك أن كل قصص “العنف في الدماغ” تتوسّلُ التعبير المجازي للإفصاح عن رؤيتها لما ترصده من واقع ووقائع. والمجاز في القصة ليس أداة سردية أو بلاغية؛ بل إنه قيمة فكرية هي الأنسب لفهم العوالم الممكنة الكامنة بين الواقع والوجدان، والرغبة والحلم، واللقاء والعزلة، والمرارة واليأس. بعبارة أخرى، إن العنف الذي تتقصّده هذه القصص يتخذ أوجها عديدة أجملها في اعتبارين أساسيين:

التوتر في العلاقة مع العالم؛ وتكمنُ أهمّ تجلياته في الوحدة التي تلف كل شخصية من كل جانب، وسطوة حالات التيهان والاستسلام والانحصار في القول والفعل.

هيمنة نوع من القلق والشكّ ضدّ الاطمئنان إلى مواضعة ثابتة، أو يقين متكلس، أو وعي مزيف.

هكذا، تصبح كل قصة تشخيصا لحالات وجودية مدارها “حكاية جادة ورصينة” يفرزها إحساس غامر بسبب ما يحياه المرء من ضياع وانكسار ووهَنٍ:

في قصة “فنيس والظمأ” وحين يعترف البطل بأنه يسقط في القاع أو في الصمت الكبير، فلأن علاقته بصديقه لم تعد إلا مجرّد ذكريات مُرّة ومحرقة، ثمّ إنه يعترف بأن الغرفة لم تعد تسعه والضباب يكسوها، ويحسّ بأنه يختنق في غرفة غازية.

يعترف السارد في قصة “ماتت المدينة” بأن كلّ شيء بداخله يسقط، وتراه يبحث عن البياض وقد عمّت القتامة وعمّ الشلل في كلّ شيء. الوحدة والتيهان في المدينة يقودانه في النهاية نحو السقوط والانهيار” ها أنت تسقط، وها هي ذي المدينة تنهار عند قدميك: ميتة ميتة ميتة “.

في قصة “حدث الحصار وما يزال” يتقلص جسد السارد وتنقبض أطرافه وتتآكل. مصير حتمي لعالم يعيش حالة انحصار. ومرة أخرى تكون غرفة السارد منغلقة على ذاتها، وليس هناك من ضوء يتسلّل أو صوت ينفذ؛ ورغم ذلك يكون بمقدور السارد تشكيل كلّ شيء، ففي العالم الذي يصبح كل ما فيه هلاميا، بإمكان المرء أن يصنع حتى من الأوهام قصورا وبطولات دونكيشوتية. بهذا المعنى، يعيش السارد تنازعا غريبا بين الداخل والخارج، ويأبى الاستسلام لأحدهما، لأن عمقه مشحون بأصناف الغيظ والكراهية.

وجد بطل قصة “لم يبق إلا الاحتراق” في لحظة اختناق النشوة في سعار أيام مهووسة مدخلا مناسبا للتعبير عن حالات التحوّل من الأنين، والمرارة إلى الهشيم والعدم. ومع ذلك، فهو يصرّح بجرأة: “أنا هنا كائن ولست أي قمامة… قلتُ لكم إن اللهب قدري وينبغي أن يكون قدركم، قلت لكم سأشعلها، لكنكم هزأتم بي، لكنكم سقتموني إلى جلادكم لم ترحموني، جلادكم رسم فوق جلدي كل أشكال سياطه إنها ما زالت موسومة فوق جلدي، لم أملك الاختيار. لا أملك أم أظل أبيع النار للعيون البلهاء”.

قصة “العنف في الدماغ” هي حكاية الهوس والكآبة، وحكاية سؤال: متى ينتهي عقم العالم؟ عقم السواعد المشلولة. لا أحد يعلم، لا أحد يريد أن يعلم، لا أحد يريد أن يهتك الأسرار أو يواقع الأبرار.

تكشف قصة “العين الثالثة” عن رغبة السارد في سرد قصة ذاتية تعري المخبوء، وتقاوم المتردّي. لذلك، لا يتردد في الإعلان بأنه يمقت الحكاية… ولن يعيد علينا بدائع الزمن المنهار، لن يعيد حكايات السندباد وهارون الرشيد … والكبوة السقطة، التدهور الحلم، الغيبوبة الانغماس… يودّ أن يحكي عن القحط والفجيعة، عن البكاء السهاد، عن كل ضلالات وسخافات العالم الموبوء.

4

قصص جديرة بإعادة القراءة لأنها لم تخطئ الموعد مع قارئها

أربعة أحاسيس مهيمنة على المواقف والحالات في قصص “العنف في الدماغ”: الخسارة، والضيق، والاستبداد، والأوهام الضائعة. وتمتلك كلّ قصة حبكة ملغزة ومُرعبة، وما ترويه الشخصيات قد يبدو للبعض همّا تافها، إلا أنه بالنسبة إليها علة وجود. وهي حين تختلي وتنزوي بنفسها، فلأنها ترغب في العودة إلى “حالة طبيعية” تمكّنها من أن تعيش حاضرها بشعور غامر لتجاوز ما يؤزّم هويتها. في كلّ قصة ذات مفجوعة وذكرى مريرة تستدعيها، وتحيا بها.

لم تخطئ قصص “العنف في الدماغ” الموعد، ولم يأت كلام شخصياتها إلينا متأخرا.

حين انتهيتُ من قراءة هذه القصص، تبادرت إلى ذهني هذه الفكرة:

لم تعد هناك فائدة من وصف الواقع، فقد أضحى أغرب من الخيال، وهذا سبب كاف دفع سُراد “العنف في الدماغ” إلى تجريد العالم وترميزه.

بهذا المعنى، شكلت قصص “العنف في الدماغ” تحوّلا في مسار القصة المغربية والعربية؛ ولأنها قصص انشغلت بتصوير عالم متشابك من الأصوات والرؤى، فإن هاجسها في الكتابة ظلّ مشدودا نحو وصف صورة للأنا لا تحبس حرقتها في نفسها، وهي تتلو علينا شجنها؛ وهذا سبب آخر لفهم معاني “الحكاية الملغزة” في النَّسْج والحدث والرؤية الفنية.

للحكاية الملغزة أوصاف دالّة من ذلك:

هيمنة السرد الاستبطاني على جلّ القصص، من خلاله يتمّ تعويض الخطية السردية بأسلوب مغاير في الكتابة قائم على تشابك للصور، لأنه الأنسب لوصف “الانفعال المتوتر والهائج”، و”تجاوز العرضي والوصول إلى ما هو جوهري”، وتشغيل “زمن الهذيان”.

التخلّي عن تقنية الوصف المشهدي وتعويضها بتقنية الوصف التفصيلي، لذلك، تكثر في قصص المجموعة صور التنكّر والمضاعفة والتماهي واختلاف الوعي، أي يكثر السرد المرآوي الدّال على نوع جديد من الواقعية هي الواقعية الهوَسِية، ومصدرها لغة حسية قائمة على تمثل أدق الانفعالات وأعقدها.

التخلّي عن الشخصية الكاملة الأوصاف لصالح شخصية سياقية، مجهولة المعالم في الغالب الأعمّ، ضبابية أو لا مرئية في بعض الأحيان. كما أن الحسّ المأساوي المهيمن على جلّ القصص يعني أن أبطالها يعيشون وضعا مأزوما، وأن الأهمّ فيما يحكونه يكمن فيما تنقله اللغة، لا فيما تراه العين.